前半:ハイプレスによる主導権

ヴィッセル神戸は序盤から前線に守備ブロックを押し上げ、

川崎Fのビルドアップを封じにかかった 。

最終ラインも高く保ち、連動したプレッシングで

相手に思うようにパスをつながせない。

このハイプレス策は奏功し、前半31分には中盤で

ボール奪取直後に素早く攻撃に転じて先制点を奪った

佐々木大樹がペナルティエリア右角付近から右足シュートを放ち、

DFに当たったボールがゴール右上に決まる形でリードを得た 。

勢いに乗った神戸は前半終了間際の45分にも追加点を挙げる。

右CK(コーナーキック)からこぼれた浮き球を

マテウス・トゥーレルがいち早く頭で押し込み、2点差とした 。

神戸はこの試合でコーナーキック8本を獲得しており(川崎Fは1本)、

セットプレーから得点を生み出したことは

攻撃面での狙いの一つが実った形と言える 。

ただし直後の前半アディショナルタイム(前半48分)、

高く保っていた最終ラインの裏をマルシーニョに突かれて1点を返され、

2-1で前半を折り返した 。

それでも前半を通じて神戸はハイプレスで主導権を握り、

シュート数でも前半だけで相手を上回る攻勢を見せた

(試合通算シュート数は神戸9本、川崎F6本 )。

後半:リードを守る戦術的対応

後半に入ると、川崎Fがボールを保持して押し込む時間帯が増えた。

神戸は立ち上がりから相手にパスをつながれ

ゴール前に迫られる状況に対し、守備の集中を切らさず対応した 。

ハーフタイムに神戸は

センターバックのマテウス・トゥーレルに代えてMFの扇原貴宏を投入しており、

中盤の人数を増やす形で守備ブロックを再編成している。

これにより中盤での相手のパスコースを限定しつつ、

必要に応じて最終ラインに扇原が加わって5バック気味に構えるなど、

リードを守る戦術へシフトしたと考えられる。

実際、神戸は後半にやや押し込まれたものの決定機を多くは与えず、

川崎Fのシュートを後半0本の枠内シュートに封じ込めた

(川崎Fの枠内シュートは試合を通じて1本のみ )。

川崎Fの期待得点(xG)はわずか0.355に留まり、

神戸守備陣がいかに相手の攻撃を締め出したかがデータからもうかがえる 。

攻撃面では、神戸は後半も決して受け身一方ではなかった。

エリキを前線の起点(ポストプレー役)としてボールを収め、

そこから攻撃を組み立てようとする狙いが見られた 。

61分にはFW大迫勇也を投入し、

前線でのキープ力を一段と高めている 。

大迫の合流により、神戸はロングボールを収めて

時間を作りつつカウンターをうかがう展開となった。

終盤にかけて川崎Fが同点を狙いリスクを冒して前がかりになると 、

神戸は76分に佐々木大樹に代えてDF広瀬陸斗を投入し、

最終ラインを厚くして対応する(実質的に5バックに近い布陣で終盤の守備固めを選択)。

神戸は最後まで集中力を保って川崎Fの猛攻を跳ね返し続け、2-1のリードを守り切った 。

この結果、神戸は今季リーグ戦で初のホーム勝利と連勝を手にした 。

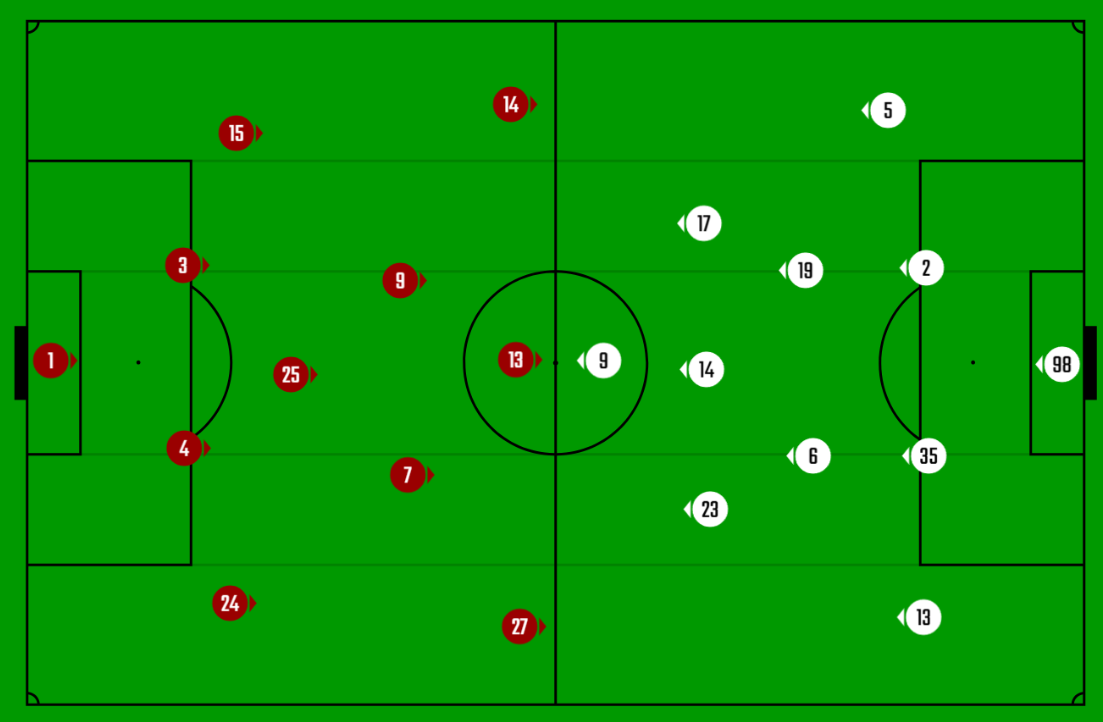

ボール保持時の狙いと崩しの形

神戸のボール保持時の攻撃は、

素早い縦への仕掛けとサイド攻撃を軸に展開された。

ビルドアップでは後方から繋ぐだけでなく、

中盤で奪ったボールを素早く前線に付ける判断が光り、

先制点のように相手守備が整う前にフィニッシュまで持ち込む形が効果的だった 。

特に先制点は奪ってすぐに縦に速い攻撃をしかけており、

トランジション(攻守の切り替え)の速さが崩しの鍵となったことがうかがえる 。

また、両サイドからのクロスも多用して相手守備網をこじ開けようとした。

実際この試合で神戸は24本ものクロスを放っており、

リーグ平均を上回るクロス数で川崎Fゴールに迫った 。

クロス成功率自体は高くなかったものの、再三のサイド攻撃で8本のCKを獲得し、

その1本から追加点を奪った点はサイド攻撃の成果といえる 。

攻撃の形としては、

前半は高い位置でボールを奪ってからのショートカウンター、セットプレーという形で

得点を重ね、

崩しの局面でも相手の背後やバイタルエリアへのスルーパスを狙う場面が見られた。

一方、後半はリード状況もあってポゼッションよりもカウンター志向が強まり、

前線のエリキや途中投入の大迫へのロングフィードから起点を作り、

そこに周囲の選手が連動して攻め込む形が目立った 。

神戸の攻撃回数自体は132回とこの試合でも多く(リーグ平均127回)、

30mライン進入回数も41回と川崎Fを大きく上回った 。

これは自陣から相手陣内への押し上げを繰り返し試みたことを示しており、

神戸が積極的にゴールに向かう姿勢を持っていた証左である。

一方で「攻撃回数の割にシュート数が伸び悩む」のも神戸の傾向で、

川崎F戦でも攻撃132回に対しシュート9本(枠内4本)とフィニッシュ精度は課題を残した 。

それでも、この試合では少ない枠内シュート4本で2ゴールを奪う決定力を発揮し、

効率的に得点を奪って勝利につなげている。

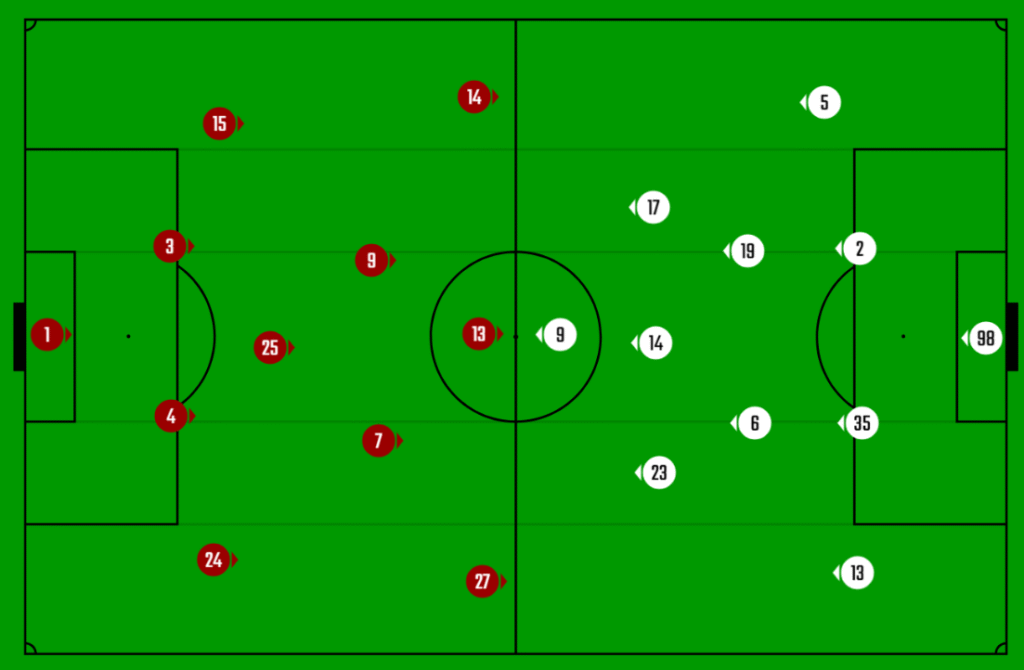

ボール非保持時の守備ブロックとプレッシング、トランジション

守備時の神戸は、前半はハイライン&ハイプレスで相手を圧倒し、

後半はミドルブロックで堅実に守るメリハリの利いた戦い方を見せた。

前半は最終ラインをセンターサークル付近まで押し上げ、

2トップや2列目の選手が連動してボールホルダーに素早く圧力をかけることで、

川崎Fのポゼッションサッカーを窒息させた 。

川崎Fは細かくパスをつないで攻め崩すスタイルだが、

神戸のプレッシングの前に思うようにボールを前進させられず、

ビルドアップのミスやロストを誘発されている。

実際、神戸はインターセプト(パスカット)を4回記録し、川崎Fのわずか2回を上回った 。

これは前線からの守備網で相手のパスを読んで奪う場面が多かったことを物語る。

ボールを奪った後のトランジションも極めて速く、奪取から数秒でフィニッシュに至った先制点はその代表例だ 。

攻撃から守備への切り替えにおいても、前線の選手が素早くプレスバックし、

中盤・最終ラインも間延びしないようコンパクトな陣形を保っていた。

守備時は基本的に4-4-2のブロックを作りつつ、ボールサイドに圧力をかけて誘導し、

相手の攻撃をサイドに追いやっていたと考えられる。

後半はリードを踏まえて無理な奪いに行くプレスは控え、

中盤~最終ラインにかけて人数をかけてブロックを固めた。

川崎Fがボールを保持して押し寄せる局面では、

自陣深くに8〜9人が戻って中央のスペースを消し、ゴール前で跳ね返す堅牢な守備を見せた 。

この結果、川崎Fに与えたシュートは6本のみで、

枠内シュートは1本に抑え込む完璧な守備遂行となっている 。

唯一許した失点は前半終了間際に最終ライン裏への抜け出しを許した場面で、

ハイライン戦術のリスクが表面化した形だった 。

しかしそれ以外ではオフサイド誘発5回 など高いラインを保ちながらも

裏抜けをほぼ封殺し、

川崎Fの速攻を未然に防いでいる。

トランジション面でも、攻守の切り替え速度と切り替え時の判断が光り、

攻撃時にボールを失った際は即時奪回を狙いつつ、

奪えない場合は素早く定位置に戻ってブロックを形成する切り替えの良さが見られた。

選手たちの運動量も豊富で、

チーム全体の走行距離は118.7kmと相手を5km以上も上回り、

スプリント回数も133対124で上回っている 。

このハードワークが90分間持続したことで、

最後まで集中を切らさずにリードを守り抜くことに成功した 。

川崎Fの戦術への噛み合わせと神戸の対応

川崎フロンターレはポゼッションを重視し、

中盤の細かいパスワークやサイドからの崩しで

チャンスを作るスタイルで知られる。

実際この試合でも全体のボール保持率は約52%と神戸をやや上回り、

パス本数も川崎F474本に対し神戸454本と多くボールを動かしている 。

しかし前半は神戸のハイプレスにより川崎Fは自慢のパスワークを寸断され、

「基礎となる形」(=後方からビルドアップして中盤経由で前線に繋ぐ攻撃)

を咎められる展開となった。

川崎Fは序盤から思うようにパスを繋げずリズムに乗れずにいる間に2失点を喫し 、

ゲームプランを狂わされた形だ。

川崎Fの狙いとしては、

神戸の最終ライン裏のスペースやハイプレスで空いたサイドを突くことが考えられたが、

前半は神戸の出足の速い守備に苦戦し、それができたのは唯一前半終了間際の1回のみだった。

マルシーニョに裏へ抜け出されて失点した場面は、

川崎Fがワンタッチのパス(MF河原創のスルーパス)で神戸守備を剥がし、

マルシーニョの個人技も絡めてゴールを奪った 。

後半、川崎Fは戦術的に巻き返しを図り、

家長昭博や山田新など創造性や推進力のある選手を投入して攻撃を活性化させにきた 。

中盤で家長がボールを持てば神戸守備陣も下がらざるを得ず、

また山田のような仕掛けのできるアタッカーにはサイドから何度か突破を試みられた。

しかし神戸はそれに対応して自陣でブロックを形成し、

中央を固めて川崎Fに崩し切るスペースを与えなかった。

川崎Fはボールを持ちながらもフィニッシュまで持ち込めず、

シュート6本にとどまったのは神戸の守備対応の巧みさを示している 。

また、川崎Fが後半に投入した右WBのファン・ウェルメスケルケン際(攻撃的サイドバック)に対して、神戸も即座に左サイドに広瀬を投入して対応するなど、

局面局面で相手の出方に合わせた修正を行った点も見逃せない。

総じて、神戸は川崎Fのポゼッション志向に真っ向からハイプレスで対抗し主導権を握り、

その後は相手の攻撃カード(家長らベテランの投入)にも守備ブロックの集中と

的確な選手交代で対応することで、川崎Fの術中にはまらずに済んだと言える。

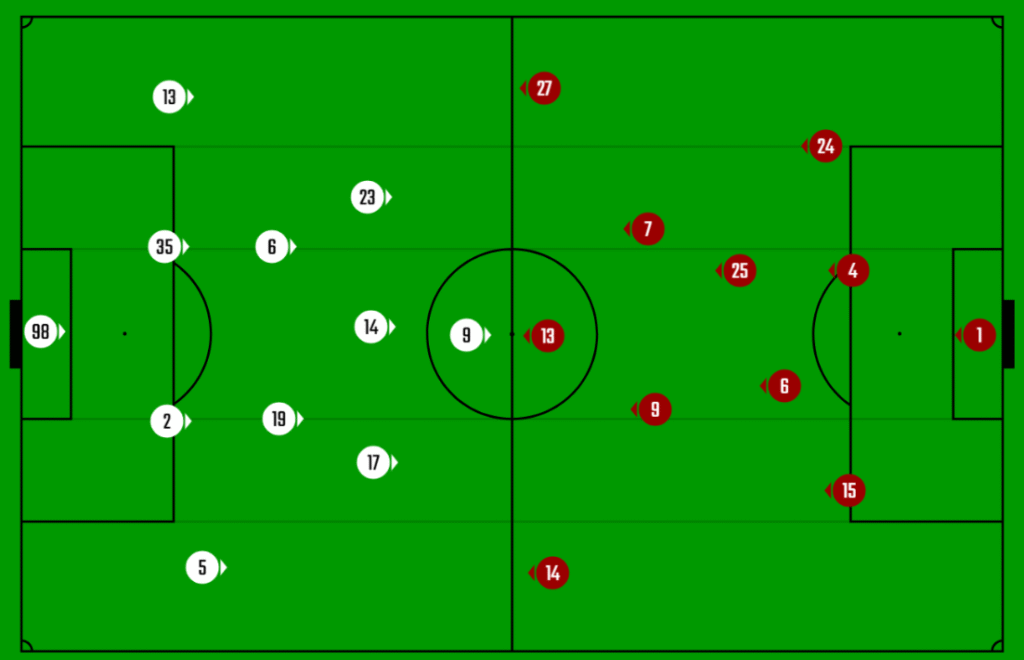

フォーメーション変更と選手交代の影響

この試合では神戸ベンチワークの的確さも光った。

まずハーフタイムでのフォーメーション変更である。

吉田孝行監督は後半開始にあたり3バック気味の布陣への変更を選択した。

具体的には、マテウス・トゥーレルに代えて扇原貴宏を投入し、

中盤の底を増やすことで4-4-2の形から4-3-3的な可変システムに移行したとみられる。

扇原はアンカーの位置に入りつつ最終ラインに落ちてビルドアップに関与し、

守備時にはセンターバックの間に下がって

擬似的な3バックを構成する役割を果たしたと推察される。

この交代により、中盤で数的優位を作って川崎Fの攻撃を受け止めやすくなり、

前半終盤に見られた最終ライン裏のスペースも埋めることができた。

次に61分の交代では、大迫勇也を投入して前線のターゲットを増やした 。

大迫はフィジカルの強さとポストプレーに優れるため、

彼が入ったことでロングボールの収まり所ができ、

神戸は押し込まれても大迫へのフィードで局面を落ち着かせることが可能となった。

交代で下がった汰木康也はサイドでの推進力に長けるが、

リードした状況では大迫のキープ力の方が優先された形だ。

大迫投入後、前線は宮代と大迫の2トップ気味となり、

エリキと佐々木が左右の中盤にシフトする4-4-1-1的布陣で守備を固めつつ、

攻撃時には大迫を起点に宮代やエリキが飛び出す形が生まれた。

最後に76分の交代では、リードを守り切るために

前線の佐々木大樹を下げて広瀬陸斗を投入した。

広瀬は本職が右サイドバックであり、

この交代によって神戸は後方に5人を並べる5-4-1の守備ブロックを構築したとみられる。

これにより左右の守備が安定し、

川崎Fがサイドから人数をかけてきても対応できる布陣となった。

川崎Fも終盤に大関友翔を投入し中盤のセカンドボール回収を狙ったが 、

神戸は最終ラインを厚くしたことでこぼれ球にも対処しやすくなり、

相手のパワープレーを跳ね返し続けた。

結果的に、神戸の交代策はすべて奏功したと言える。

扇原の投入で中盤と最終ラインの隙間が埋まり 、

大迫の投入で前線からの守備とボール保持が向上し 、

広瀬の投入で終盤の守備強度を高めて川崎Fの反撃を封じた。

対する川崎Fの交代カード(家長や山田の投入)も一定の効果はあったが、

神戸の組織だった対応と戦術変更の前にゴールをこじ開けるまでには至らなかった。

総じて、フォーメーション変更と選手交代による

神戸の戦術的柔軟性とゲームマネジメントが、

この接戦を制する大きな要因となった 。

コメント